Contos, crônicas e novelas.

sexta-feira, março 31, 2006

Diálogos do fim do mundo

terça-feira, março 14, 2006

quinta-feira, março 09, 2006

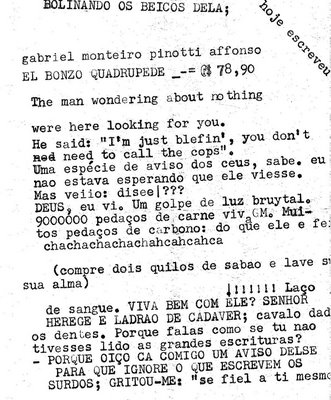

Como era meu new journalism em 2004

OS INGREDIENTES

Quase todos os domingos paulistanos, uma pequena multidão de secretárias, pedreiros, pequenos comerciários, estudantes de segundo grau, empregadas domésticas, office boys, operadoras de tele marketing e de microcomputadores, donas de casa, mecânicos, caixas de supermercado e desempregados de toda espécie que moram no bairro Bela Vista preparam- se, com maquiagem oleosa, com calças jeans de barras desfiadas e cores desgastadas, com regatas de corte rasgante, com perfumes importados e batons que um dia foram caros, com bonés coloridos, com mini saias macias e facilmente deslizantes, com hereditárias boas lembranças, com blusinhas de stretch colorido, com sapatos todo pretos comprados em liquidações anônimas, tênis de marcas falsificadas e sandálias tinindo de novas, com muito gel e laquê, com uma ou outra peruca e com a expectativa de uma noite – á sua maneira – grandiosa para migrarem a pé, montados em motos trabalhadeiras de poucas cilindradas ou em carros de preços suficientemente baixos e peças suficientemente fáceis de encontrar – prontos para serem modificados com faróis verdes e azuis, sons de grave intencionalmente monstruosos, aerofólios prateados e pára- choques deformados, motores nitrados e vidros insulfilmados, cobertos por adesivos brancos que revelam obtusos desejos e reveladoras verdades, tais quais seus parentes dos caminhões: “Minha mãe minha vida”, “Nasci careca, pelado e banguela. O que vier é lucro”, “Vigiado por fofoqueiros”, “100 noção VII” - para irem até o caótico e auto explicativo “Forró da Bela Vista” e então beijar, namorar, fumar, se entediar, suar, vomitar, gargalhar, pisar, dançar, encoxar, chorar, pular, pensar, ver, beber, correr, entristecer, espremer, comer e sentir algo de diferente da hipnótica "semana".

NO FOGO BRANDO

Onde fazer o “esquenta”? O “esquenta” aqui é a primeira aproximação na noite ao álcool e ao “ritmo sensual” que há pouco tempo era hit entre os universitários. Mas que nunca deixou o gueto e que nele agora se concentra, sem vocalistas globalizados, batidas açucaradas e letras românticas. O forró da Bela vista é cantado por homens peludos, de barriga proeminente e cabelo grosso. É dançado por mulheres baixinhas de nádegas polpudas e desinibidas. Sua melodia é composta por sanfonas que funcionam apenas como lubrificante para a passagem avassaladora do bumbo profético. É tudo isso que os cinco bares próximos tocam, a uma distância de não mais que 4 dezenas de passos do “Forró...”. Perfeitos botecos customizados, com suas mesas de plástico branco, balcões engordurados, ventiladores de teto, enormes caixas de som quase que caindo e o indefectível videoquê. É aí que a coisa começa a começa a ferver em fogo brando. Todos estão em alturas moderadas com as dezenas de garrafas de cervejas e de doses destiladas consumidas. Um mais corajoso, com o microfone na mão, arregala os olhos quando cospe o refrão e recebe a estridente resposta feminino. “Aiiiii!”. Algumas pernas já se entrelaçam, algumas pélvis se apertam, alguns casais pipocam aqui e ali. Acabam-se em mãos espertas e bocas canibais. Talvez passem a noite balançando a suspensão de algum dos carros estacionados ali perto, encenando um melancólico final de noite para os menos afortunados. Mas os dados ainda não foram jogados. Todos apenas assopram as mãos. O esquenta não esquenta o suficiente – é um bem necessário. Hora largar o copo de cerveja, de rir de ansiedade e de fazer o caminho de volta, com bocas enormes e olhos injetados. Hora de pegar a fila, de pagar os R$10 (mulher) ou R$15 (homem) cobrados pelo senhor de óculos fundo e gestos lentos, de ter a mão carimbada pela mulher de pele ruim, de ter o corpo dedilhado pelos bovinos seguranças. E de adentrar o “Forró da Bela Vista”.

NA PANELA DE PRESSÃO

Talvez seja melhor esquecer os pôsteres que aparecem no corredor de entrada do forró. Afinal, será mesmo que existe o tal “DJ Maluco” anunciado em letras infantis e coloridas, sobre a foto de uma espécie de time de futebol composto de gostosas suburbanas e de homens de cabelo crespo e molhado, vestindo camisetas regatas – a tal “Banda Cachorrões”? Não será apenas marketing para atrair a classe média intelectualizada e deslumbrada pelo brega? E a banda “Pegada Quente”, anunciada pela imagem de mais um cabeludo acompanhado de uma menina vestida de Cindy Lauper dos anos 00 e de uma loira oxigenada ornamentada por algumas poucas plumas - seria uma isca para o preconceito? O bordão da “Pegada ...”é ainda mais deliciosamente narrável em rodinhas universitárias: “Mé, muié, moté”. Sexo, sexo, sexo. Daí, antes que a coisa se torne um frio tratado antropológico criado para desculpar possíveis culpas, esses pensamentos são derretidos pelo bafo e pela magnitude que, logo da entrada, o “Forró...” vomita: é muita, gente; pelo amor de Deus, é muito gente! É muito gente se amassando sob uma enorme luz negra para comprar uma cerveja a R$2 ou uma dose de “Bleck Label” por R$15 . É muito gente até o palco, é muito gente no esverdeado andar de cima, é muita gente nas escadas, é muita gente no banheiro. Como bem aconselha, interrogativo, o segurança: “Vai entrar de agasalho merrmo?” Não, não se deve entrar de agasalho. Porque logo se criam correntes de carne, de gordura e de suor – estão quase todos em contato físico, existe mais do que “algo de” lisérgico, de todo-em-um e de tribal naquele esfrega-esfrega descomunal, sob um barracão com um pé direito com cerca de 5 metros e mais uns 50m de largura e (algo assim) uns 70m de profundidade. Pois, o “Forró...” é uma noitada étnica: é a balada dos nordestinos, essa palavra cheia de senões politicamente corretos. Quase todos ostentam a pele, a altura, as gírias da região. Boa parte tem a tal cabeça chata, que não parece tão chata quando não está obrigada por um uniforme subalterno. As mulheres são quase todas mignon, seios sempre provocantes sob decotes quase que obrigatórios, ancas largas, curtindo uma balada essencialmente machista: homens só se aproximam da mulherada para xavecar - ás vezes com algumas palavras sujas - ou para as pegar pelas mãos, propondo um amassa no xote – meio caminho andado para o beijo. O forró aqui é uma onda do tipo que te causa micro tremores na epiderme, que parece criar um vento fantasmagórico, que entra no ouvido não sem alguma dor, que abafa a comunicação verbal – melhor escolher, maliciosamente, com quem dividir uma comunicação mais fisiológica. Como parece então subitamente óbvio, não existe essa idéia primária de dividir o lugar entre pista de dança e outras frescuras. Até no corredor do banheiro é possível ver uma Valéria Valensa local apertando-se com um homem quase anão, de boné manchado de suor. “No stress, yes forró”, diria um adesivo.

A VÁLVULA DE ESCAPE

segunda-feira, março 06, 2006

A Fogueira (1)

As vias são ladeadas por caminhos de grama verde e pedaços de madeira e folhas secas da cor da pele, mas uma pele mais rica em cor. Mais saudável. E os garotos procurando lenha precisam se equilibrar porque não querem pisar nos buracos, mas também porque dividem a atenção que devem à via com as guias. Passam por troncos pesados demais para carregar, galhos verdes demais para queimar. Quando encontram a lenha a vêem misturada com a sombra da noite e os braços apontam queimados do sol do dia que já se foi e todo movimento deixa um rastro sob a luz artificial dos postes de concreto e papel gasto. Um deles se aproxima de um tronco como quem é apresentado a um animal selvagem no Safári e se encolhe no banco do jeep enquanto o carro vai ao encontro do bicho que grunhe a uma distância suficiente para o som não se tornar assustador a ponto de acabar com qualquer chance de que o doméstico protegido e o selvagem acomodado se encontrem e descubram porque afinal devem estar juntos. Se devem. E o primeiro contato é feito com os pés. O tronco balança sem deixar sua posição. Os outros garotos formam um semi-círculo ao redor do objeto, como se um fogo frio e invisível o estivesse consumindo. Um deles segura um cigarro com a brasa viva no contato com o vento leve que, ainda assim, consegue quebrar a barreira das árvores e das casas. Está afastado. O joelho esquerdo flexionado, a mão esquerda sobre a coxa esquerda, posição que é cômoda por uns segundos, depois torna-se estranha, desnecessária.

Duas semanas sem chuva e parece que um temporal acaba de cair. É como aguardar em casa após a chuva que quase pôs tudo abaixo. Os gestos cuidadosos trazem a cortina para mais perto do corpo e o olho investiga o mundo lá fora - a chuva acabou, mas tudo é úmido agora. Só que não houve chuva, e, ainda assim, a via está úmida; e os garotos se esgueiram pelos micro-planaltos que se formam entre um lago de lama e outro catando a lenha que aparecer para fazer a fogueira e dançar a dança da chuva e descobrir se o fogo brota também.

O barulho do tronco caindo na areia da praia ecoa abafado pelo choque das ondas sobre a costa. A água toca as proximidades do tronco, mas perde força antes que possa encharcá-los e volta para o mar como se fosse um homem que escorrega lentamente de um penhasco deixando um rastro do seu sangue. Os dois garotos que o trouxeram sobre os ombros entreolham-se e voltam-se simultaneamente para o oceano, pouco mais escuro que o céu, de onde vem o som relaxante da água em movimento pontuado pelo batuque bruto da rebentação. A caminho dali, os outros carregam folhas secas e pedaços de caixotes que foram jogados no lixo para virar cinza algum dia - a folha do coqueiro sendo arrastada pela areia vai deixando um caminho animal, de um bicho ferido a bala que será assado para alimentar o cano de metal. Toda a lenha é amontoada em um ponto aleatório da praia e a brisa irregular do litoral refresca a cancha do abatedouro e os garotos estendem seus corpos fracos na cama de grãos de pedra, minúsculos seixos lapidados pela sofisticada impaciência do oceano Atlântico.

Como torres de observação armadas em cada extremo da pequena faixa de areia da praia, dois morros cobertos de arvores nativas da base ao cimo, ladeados de rochas, encobrem a parte menos estrelada do céu meridional. O Cruzeiro-do-sul repousa pouco acima da torre-oeste, Ursa Maior e Draco estão encobertas por um travesseiro gasoso que esconde todo o perímetro leste da gigantesca via-láctea. Uma fileira de coqueiros é a fronteira entre a areia da praia e a terra arenosa das vias que levam a ela. O mar admira-se no espelho: o campo de areia ondulado como o mar, por açoite do mar, que lambe onde quer, quando pode.

Toda a lenha já foi despejada sobre uma parte seca da duna. Mas a água continua se arrastando imperiosamente pelas proximidades a cada dez ou vinte ou trinta segundos. Vem sangrando e vai sangrando no penhasco plano. Os garotos conversam entre si decidindo a melhor estratégia para acender o fogo sem perceber que a lenha pode ficar inutilizável e sua discussão apodrecer no útero. Um estrepitoso tambor e os braços úmidos do oceano dão um tapa em toda a madeira, encharcando a possibilidade imediata, espontânea e natural do fogo, mas acendendo a busca por algum tipo de controle humano sobre ele, possibilidade que diferencia os garotos na praia da própria praia. O curto período de frustração que se seguiu ao acaso torna-se um réquiem deslocado para o allegro maestoso da busca pelo resultado artificial que o animal humano conseguiu sobrepujar à natureza, sua mãe bastarda, desde quando e sempre que a simpática natureza não faz questão de revogar a guarda de seu filho e engoli-lo com muito mais do que uma sobra de onda: um dos garotos gabou-se com 50 folhas de jornal e outro o coroou com um isqueiro Bic amarelo. Fizeram um buraco inconsistente no chão volúvel e abasteceram-no de papel-jornal. Alguns pedaços de madeira foram atravessados sobre o forno e, após breve estudo do pavio desajeitado, a chama inocente do isqueiro contamina a lista de notícias. O primeiro fogo não faz barulho, só dança ao som do mar. Os olhares sobre ele. O mais irrespondível das perguntas. Quantos segundos? Dez ou vinte ou trinta? Fogo-fátuo. Com a lenha úmida o jornal queima sozinho e rápido, sua chama quase não ataca o casco remediado da madeira. Mais jornal é contaminado. É visível e espetacular a negrura engolindo as palavras tal como o mar havia feito com a lenha. Só que o mar é o sádico misericordioso e o fogo o assassino. O sopro humano o provoca e tem resposta na brasa que reluz mais vermelha e faminta em pequenos pontos do combustível. O azul da fogueira almeja os pedaços de pau em intervalos indistinguíveis matematicamente, mas certeiros e aleatórios como a espuma do oceano surgindo depois das ondas.

Ironicamente, o líquido inflamável que abastece o fogo na lenha é o líquido reluzente que embeleza a mobília de madeira. Mais um subterfúgio da prole criado para ouvir os gritos da progenitora. Os garotos fartam-se de vê-lo infeccionando o coração do forno. Agora toda chama é azul quando nasce e festiva após tornar-se adulta. À noite, toda chama é de um azul ornamentado de vermelho e amarelo. Misturados ao mar, ao vento e à terra, os garotos só conseguem olhar para o fogo.

A Fogueira (2)

De longe, das pedras, tinha-se a impressão que as seis sombras em movimento poderiam ter estado naquela mesma praia há séculos, cercando o mesmo fogo. Eram apenas pontos mais escuros na enorme mancha em que estavam imersos – sob uma montanha que deveria, de alguma maneira, impedir que o luar chegasse ali e que era, ela mesma, uma pintura em cinza homogêneo recortada no horizonte azul-escuro. Ali, homens nus ou envoltos em peles secas, de cabelos muitos lisos ou barbas fétidas, estrangeiros com o dorso protegidos por placas metálicas cheias de inscrições nobres ou nativos temendo o que a luz não alcançava, haviam juntado galhos secos e arranjado uma maneira para que eles se tornassem incandescentes. Enquanto olhavam os rostos uns dos outros ardendo laranja, andavam em volta das labaredas em movimento ritmado e constante, como que encenando as estórias de mundos que, naquele momento, não eram mais do que as incompreensíveis imagens que consumiam a fogueira.

Era carnaval e, das seis sombras, cinco eram homens jovens que viviam o ano da graça de 2006. Nenhum deles era nativo ou estrangeiro: eles eram turistas ocasionais da cidade. Tinham chego ali dois dias atrás, em carros, de madrugada, depois do trabalho, com o sol nascendo invisível. Tinham chego e tinham se dirigido, todos os cinco, à mesma praia. Naquela primeira manhã, não havia vento. Os cinco colocaram os pés na borda da areia como um esquadrão combalido a ver o inimigo à distância. Um deles passou a mão pelo cabelo, um bocejou e o do meio exclamou: “Caralho, que lugar massa!”. Os outros dois olharam-no e depois voltaram o rosto para o mar, que chegava à areia em digestão tranqüila. O limite da água parecia, na ilusão da perspectiva, alguns metros acima da areia, como duas camadas pintadas de matéria justapostas – o ar não fazia esforço algum para segurar tudo aquilo. A praia era curta e estava vazia como eles imaginavam que deveria estar quando, pela primeira vez, do mar, a primeira baleia ou o primeiro navio a avistou. Nela, tudo o que era vivo se escondia entre as pedras (pseudópodes do continente), nas árvores, entre os grãos e nos barulhos que nenhum dos cinco homens jovens sabia identificar de onde ou de quê vinha. Andaram pela areia e conversaram e olharam o céu branco em busca de pássaros e quando estavam com sono o suficiente, deixaram para trás gente se exercitando, velhos de viseira e homens sem camisa arrastando pequenos barcos e voltaram ao apartamento, ligaram as pás coloridas dos ventiladores de teto e dormiram sem fazer sinal algum que acordariam. Sonharam envoltos em ruídos que outros moradores do condomínio faziam – cadeiras dobráveis de metal sendo arrastadas, crianças cantando, pais ligando motores, torneiras jorrando água.

Dois deles imaginaram, no sono, imagens de cidades destruídas e dois deles imaginaram situações corriqueiras com parentes de rostos trocados. Um deles não imaginou nada de fato – teve apenas sensações de queda e tropeço e frio.

Nesses dois primeiros dias eles foram à mesma praia, gastaram dinheiro com cerveja, cigarros e com frutos do mar empanados e riram muito. Poucas vezes havia reais motivos para rir, mas todos se sentiam um pouco menos eles mesmos e por isso não havia motivo para rir do que eles normalmente riem – estavam livres para criarem suas próprias situações cômicas e esquecer o que havia de triste nas centenas de pessoas que iam até à praia para mendigar daquele universo (que durante mais de onze meses por ano persistia em suas memórias como um outro planeta) um tipo de alteridade ambiental gratuita que lhes parecia – por motivos que iam da televisão à Odisséia - uma promessa eternamente renovável de felicidade instantânea. E os cinco esqueciam também que eram, eles mesmos, dependentes desta mendicância ocasional.

De dia, na praia, fileiras de turistas com calções de surfista e gordura branca viam o mar quebrar suas mandíbulas de até dois metros sobre a areia dura, todos vendo o exato momento em que a água divinamente esculpida em movimento sólido (“não tem outra explicação”, foi a frase que iniciou uma longa discussão sobre deus etc.) alcançava seu topo silencioso – o ponto zero em que tudo se inicia e se finda para reiniciar-se -, e quebrava-se sobre si mesma, como que reverenciando a própria beleza monstruosamente palpável no final de um show ininterrupto cuja platéia não era nada senão ela mesma e os animais não-humanos que a povoavam. Ainda assim, às vezes, um grupo de pessoas batia palmas, gritava, ria. Alguns deles iam correndo até a água e boiavam semi-inertes na linha de arrebentação: tinham prazer em serem envolvidos no torvelinho que chegava de repente pelas costas – que parecia, mesmo como água enrolada em si mesma, um desenho infantil em suas cabeças que agora batiam e ralavam na areia. Quantidades anormais de substâncias raras eram produzidas em seus córtices, criando uma sensação de perigo e de vitória que nenhum deles conseguiria relacionar, naquele momento, com os homens primitivos, suas caçadas e o sangue derramado naquelas mesmas terras. Os cinco olhavam e riam.

À noite, entravam em seus carros e percorriam a estrada que ligava o vilarejo onde estavam com o centro da cidade e, na cidade, viam turistas como eles lotando restaurantes com mesas de plástico branco e crianças aos montes carregando pais cansados e meninas com não mais do que dezesseis anos vestindo saias minúsculas e entregando flyers de festas. Tinham ereções. Era carnaval e existiam trio-elétricos tocando Asa de Águia e homens jovens como eles fantasiados de mulheres, carregando bocas pintadas com batom, seios feitos de meias e vestidos de irmãs. Em certo momento, de dentro da multidão, alguns destes homens travestidos saíram correndo violentamente, perseguidos (entre gritos masculinos de ódio) por outros homens-mulheres, no que parecia uma briga de rua e que nada tinha de feminino. Todos os turistas então olharam assustados e depois um riso baixo foi ouvido pelos mais atentos.

Os cinco não tinham a mínima idéia do que deveriam fazer, por isso andavam em círculos com seus carros, estacionavam e voltavam para os carros para continuar a andar

Na primeira noite, fizeram isso. Na segunda, quando chegaram da cidade, o mais alto disse na sala do apartamento que o que eles deveriam fazer mesmo era uma fogueira na praia. De pronto, dois se levantaram, como se tivessem ouvido uma senha. Outro desligou a televisão e último foi à geladeira, pegou todas as latas de cerveja, colocou-as dentro de um isolante térmico importado Coleman e disse: “Vamos?”.

A praia não ficava longe, mas era preciso pegar galhos e eles acharam que, se fossem de carro, poderiam acumular mais lenha – que, na verdade, nenhum deles ali sabia onde encontrar. Quando entraram no pequeno automóvel e apertaram o botão que lançava freqüências desconhecidas para abrir o portão eletrônico do condomínio, estavam todos excitados e se sentiam como crianças que tinham planejado uma brincadeira secreta e perigosa, batiam uns nos ombros dos outros com a força de adultos e nomeavam-se com aumentativos; um cantarolava uma música antiga, outro gritava de brincadeira e um deles chegou a dar um pulo: estavam enfeitiçados pela idéia de criar algo. Era um grupo de meninos deixados sozinhos no mundo, com contas bancárias rechonchudas o suficiente para comerem sorvete no almoço e verem filmes de perseguição automotiva até tarde. Não tinham nenhum compromisso marcado. Não era raro sentirem isso, essa sensação de leveza e de irresponsabilidade. Conheciam-se muito bem, compartilhavam segredos, gostavam de dizer que tinham um ao outro como uma segunda família, compreendiam as fraquezas e admiravam as qualidades alheias e todos ali nesse grupo de cinco acreditavam que eram jovens homens sadios e equilibrados vivendo de forma tranqüila o carnaval do ano da graça de 2006. Por vezes, ficava o entendimento tácito que os silêncios entre eles se davam justamente por tantas vezes não terem ficado

Durante o caminho pedregoso e feito de barro até a praia o carro pequeno chocalhava e o motorista viu no retrovisor outro homem sem camisa, que caminhava quase na velocidade do carro e que tinha olhos pequenos. Já haviam recolhido alguns pedaços de folhas de palmeira e um deles gritava que aquela seria a “maior fogueira que a porra dessa praia já viu” e todos concordavam com ele e falavam “ihhh” com displicência e arrogância perdoáveis, balançando as cabeças, tecendo comentários sóbrios ocasionais e o homem na estrada olhava para eles com o semblante misterioso e, conforme o homem entrava nas choupanas de luz que os postes da via criavam, via-se que ele tinha o corpo embrutecido e musculoso e o seu andar parecia com o de um símio careca. O motorista viu, à sua direita, um enorme tronco e falou:

-É esse gente, vamos pegar o Super-tronco! Ihhh!

Ele brecou o carro rapidamente e os outros quatro desceram primeiro como que descarregados de um navio e se acercaram do tronco como machos de uma fêmea e começaram a tocá-lo como macacos tocam meteoritos. Alguns davam chutes e outros sentiam sua umidade. O homem sem camisa estava parado olhando aquilo quando disse:

- O que é que vocês estão fazendo?

Todos disseram quase em uníssono que estavam pegando lenha para “a maior fogueira que a porra dessa praia já viu” e o homem, imediatamente, olhou em volta e se dirigiu para um monte de mato que parecia ser de lixo ali perto e começou a juntar sobre os braços galhos pequenos verdes e cheios de folhas. Os cinco não se olharam: continuaram a fitar o Super-tronco e a imaginar maneiras de como levar ele até a praia, que ainda ficava a uma distância suficiente para ser impossível carregar o que eles acreditavam ser mais de cem quilos da mais pura madeira da Mata Atlântica, pronta a lhe darem algo que eles não imaginavam o que seria, mas que parecia ser incrível. Um propôs rolá-lo, outro em largá-lo ali e outro, como que captando algo escancaradamente óbvio, disse que eles deveriam amarrá-lo no carro. Soltaram um alívio alegre, sentiram que todos ali tinham pensando conjuntamente de forma inconsciente e que essa solução tão simples era o resultado do nível de união que eles compartilhavam – que as cenas insólitas que adviriam era algo só deles, um pouco mais de cera derretida sobre o envelope: eles adentrariam a praia no pequeno carro trepidante carregando, deus meu, um enorme tronco de madeira e , se existia alguém na praia, esse alguém nunca iria entender o que eles, os donos do segredo, estavam fazendo.

Quando acelerou e o carro começou a arrastar o enorme tronco de maneira segura, todos deram um “ihhh!” coletivo. Seguiram risadas e palmas. O tronco, posto em movimento, afundava-se nos buracos da estrada de terra e renascia de pouco em pouco, batendo as pontas. Andaram todos, incluindo o homem sem camisa, olhando para os lados em busca de mais lenha, muito focados nessa tarefa. O carro, mais a frente, passava por grupos de pessoas que, de início, nada desconfiavam, mas que, quando percebiam de onde vinha o estrépito que ouviam, davam risadinhas – eram, em sua maioria, homens e mulheres jovens como eram jovens os homens do grupo de cinco.

Oitenta e cinco pessoas estavam na diminuta praia que o grupo acreditava estar vazia e havia um quiosque tocando Bob Marley e vinte e dois dos oitenta e cinco olharam quando o grupo entrou carregando o Super-tronco e mais um monte de pequenos pedacinhos de madeira verde. Levaram a lenha para o canto direito da praia, pisando firme em uma areia fofa que mal deixava pegadas e, depois de largarem o resultado de cerca de quarenta minutos de trabalho árduo, todos olharam o mar que se postava à frente como uma poço de óleo de bordas esbranquiçadas e borbulhantes, um mar cheio de más intenções – primevo, animal, raivoso, inconseqüente, infantil, sanguinário e, mais do que isso, poderosíssimo – que cuspia colossos de matéria, machucando a areia e quase invadindo a área habitada por sombras que andavam em trios e pares, reuniam-se em rodas de violão distantes ou olhavam o que nenhum dos cinco sabia identificar - todos ouvindo os gritos graves, incessantes do mar, que pareciam vir menos da quebra das ondas do que de um movimento tectônico em um lugar negro e cego de suas tripas sub-aquáticas. Dois dos cinco tiveram medo e um deles imaginou uma parede de água com cerca de um quilômetro de altura dizendo “oi”.

Armaram os galhos de maneira crescente. Queriam, primeiro, que os galhinhos pegassem fogo para, só depois, acrescentarem os maiores que, por sua vez, seriam os responsáveis pela queima do Super-tronco. O homem sem camisa estava andando de um lado para o outro e, naquela altura, alguém perguntou quem era aquele homem e o que ele queria. Não houve resposta, mas agradava a todos o trabalho considerável que o homem fazia pelos sonhos infantis do grupo, a todo momento indo pegar folhas secas e dizendo como deveria se organizar um fogueira na praia, o que, só então os cinco perceberam, nenhum deles tinha feito na vida - o que atenuava a clara invasão promovida por ele e os fazia esquecer um pouco a sensação de que aquela participação imprevista não era normal e que, provavelmente, o homem também não era normal: um pensou que ele tivesse nascido com um tipo de disfunção fisiológica de personalidade, outro que ele era um bandido, outro que ele estava sob efeito de drogas, outro que ele queria se aproveitar das cervejas do grupo e outro, ainda, que talvez ele fosse um ser extraterreno e que apenas os cinco o viam, o que poderia muito bem ser uma ilusão obtida com um coma induzido por substâncias desconhecidas pela medicina, mas que, na ciência desse outro povo que não vindo do terceiro planeta do sistema solar, tinha efeito corriqueiro: criar, nos humanos abduzidos enquanto dormem, sonhos com momentos assemelhados a pesadelos - mas que não são pesadelos - capazes de misturar a plena sensação de lucidez com vislumbres do mundo onírico, deixando dicas, que podem muito bem ser chamadas de "desconfianças", sobre o fato de estarem sob controle de outra forma de vida: isso talvez gere algum tipo de reação psico-fisiológica interessante aos médicos extraterrenos, algo que fale sobre eles sem que eles precisem se apresentar de fato ou se esconder sob fantasias plásticas humanóides, algo sobre eles que só é possível saber devassando as sinapses não-programadas de um tipo de vida tão diferente da deles, algo como todos queremos fazer um dia: entrar nas cabeças das pessoas e enxergar como é nossa imagem, em todos os tipos de dimensões - e entender isso como se sentíssemos, nós mesmos, o que eles sentem. Ou, pensou este homem jovem, seja só uma aposta cruel entre ETs: conseguem esses primitivos fazerem fogo?

O homem sem camisa entulhou um monte de folhas embaixo da lenha e um do grupo juntou ali um pouco do jornal que haviam trazido e dizia que precisava de galhos secos para aquilo - que primeiro colocava-se fogo nos papéis e folhas e só depois nos galhos e todos concordaram e passaram a agir nesse sentido (procurando galhos secos), com pausas merecida para beberem alguma das cervejas que trouxeram no isolante térmico importado Coleman.

Estavam todos cansados e o fogo crescia em um nível que ainda merecia cuidados (nunca seria a maior fogueira que a porra daquela praia já tinha visto), mas eles já se sentiam confortáveis para sentar na praia e admirar o começo da destruição do trabalho e da idéia que havia unido fortemente os cinco nas últimas duas horas. Todos tinham a impressão que o homem sem camisa os estava observando, mas, quando viravam os rostos, ele tinha os olhos apontando firmes para a fogueira, refletindo as labaredas que cresciam lambendo o ar, lambendo a distância que havia entre eles ali e o limite não conhecido da abóbada - e, em seus olhos negros, um do grupo viu miniaturas do globo em que estavam encerrados, incontestável e suficiente e ainda assim feito de carne. Pouco antes, havia dito se chamar Titan. Era um nativo que falava pouco, vigiando-os como uma sombra amigável.

- Vocês sabem quantos anos tem o fogo?, ele perguntou. Alguns chutaram números aletórios, outros contextualizaram a pergunta. Titan balançava a cabeça: aquele era um segredo que grupo algum de amigos, por mais íntimos que fossem, seria capaz de suportar.

- Gente, o fogo! O fogo!, disse Titan, olhando para o mar e levantando um pouco os braços, a sombra de seu nariz nascendo como cicatriz em sua testa. “A galera tem que cultuar esse elemento, gente!”, dizia enquanto se levantava e tirava areia da bermuda. Ele primeiro movimentou um galho grande em direção a uma labareda mais forte, olhou aquilo e sobrou as brasas, agachando-se. Depois, começou a dar voltas na fogueira, observando a maneira com que diversos pedaços da lenha secavam, ficavam negros e, só então, começavam a arder e a estalar.

Os cinco olhavam aquilo e, um a um, também se levantaram, sob os olhares de umas poucas sombras do outro lado da praia e de uma infinidade de bichos na mata que crescia depois das pedras, enormes ovos negros estéreis. Titan começou a dar voltas na fogueira - não mais para observar, mas simplesmente para fazer algo pelo fogo, produzir movimento e gastar energia livre para ele, criar círculos imaginários perfeitos e colocá-lo no centro desses círculos, elevá-lo a núcleo de novo, o que os cinco jovens homens só podiam entender como um pagamento injusto ao que o fogo tinha feito pelo Homem. Titan não se parecia com índio ou conquistador ou bruxo: ele era um surfista empobrecido, usuário de maconha e amante da música pop, que da mesma maneira que havia aparecido na estrada de terra fumando um cigarro e ajudado os cinco a fazerem fogo, sumiria em não mais do que algumas horas – e ele só pedia um pouco de reverência para com o que eles construíram, que era sim venerar o indecifrável, mas era também aceitar a transitoriedade do que os ligava e o reconhecimento que, por vezes, é preciso que um território seja invadido para que seus habitantes reconheçam-no como transitoriamente seu. Elas, as seis sombras, passavam os olhos por todos os ângulos da fogueira: não como uma tribo esquecida pela morte, e sim como abutres que planam, lentamente. Na fila, primeiro vinha o Japonês; atrás, o Tôca; depois, o Gabo; lá estava Johnny e, por último, o Paulão. Em todos os olhos, as mesmas chamas; nas chamas, todas as imagens existentes ou imaginadas - viam eles mesmo andando em volta do fogo e os rostos dos homens que fizeram o mesmo, séculos atrás, tão certos que era aquilo que deveria ser feito como estavam certos que deveriam, por obrigação divina, devassar as trevas que os rodeavam. Pareciam fantasmas ou crianças hipnotizadas ou crianças fantasmas hipnotizadas por um tipo de portal para um mundo de formas erráticas e mutantes e ainda assim lindas e completas. Titan falava baixinho, puxando um mantra: "o fogo é eloqüente, gente, o fogo é eloqüente". E, conforme o fogo crescia, o mar se enfurecia avançando e as estrelas brilhavam piscando, como se o brilho fosse diretamente proporcional ao peso e elas estivessem para cair. Quando Gabo sentou-se subitamente, como que desmaiando com o rosto entre joelhos, sonhou que era uma ave pré-histórica, voando e vendo as sombras em volta do fogo. E, lá em cima, ele teve a sensação que não sabia qual dos quatro elementos estava sendo cultuado: o fogo, o mar, o ar ou a mulher no centro da fogueira, uma morena que gritava em pantomima desesperada, enquanto trepadeiras negras cresciam sobre suas faces e seu corpo despedaçava-se em pó.